目次

子どもが頭を打って病院に行くべきかどうかのポイント

打った直後に泣かない

これは乳幼児の見分け方ですね。乳幼児は頭を打つなど、突然の出来事には必ず泣いて反応します。

泣いたから問題ないという訳ではないですが、「頭を打っても泣かない」といのは一時的に意識を失ったなどあるかもしれません。

頭を打った程度にもよるでしょうが、頭を打っても音が鳴らない程度で受け身を取れたのなら泣かない事もあるでしょう。

しかし、ゴンッと打った後に、少し動きが遅くなった、

反応が鈍いなど違和感を感じたら受診を検討する要素の1つです。

笑う子は?泣くのと同じで反応があるから様子を見ていいでしょう。

TaniaVdB / Pixabay

頭に大きなたんこぶ(皮下血種)が出来る

少なからず、頭を打てばたんこぶは出来るでしょう。

大きさより大事なのは経過を追って大きくならないのかを見ましょう。

打った直後→10分後(ここは大きくなりがち)→1時間後(ここでも大きくなっているなら受診を検討)

繰り返し吐く。1時間後にも吐いた。

恐らくこれが一番有名な症状かもしれません。

そして、一番、受診の必要が無かったのもこれです。

というのも、「吐いた」は有名なので怖くなりますが、子どもは頭を打つなど突然の出来事で大泣きしたり驚くと、その反応として嘔吐する事があります。

注意されたり、嫌な事があって大泣きした子どもが吐いたのを見た事がありますよね。

なので、吐いたからといって慌てる必要はないです。

一度吐いてしまうと、吐き気が助長されて、また吐くなんて事もあります。

繰り返し吐いている時はまず親が落ち着いて子どもに声掛けをしましょう。

それで落ち着いて1時間後にも吐くようでしたら受診すると良いでしょう。

mcmurryjulie / Pixabay

眠ってしまう

ここは分かりにくいのですが、子どもは泣いた後に疲れや安心感から寝てしまう事が多いですよね。

なので、意識を失っているのかの判断は出来ると思いますが、念のため、寝ても1時間後くらいには声をかけて反応を確かめましょう。

手足がふるえた

いわゆる痙攣の症状ですね。打った直後に手足が不随意的(意識とは関係なし)に震えたなどの症状があれば受診しましょう。

自分の身長より高い場所から落ちた

歩いていて転んでも当たり所で差が大きく出るので一概に言えないのですが、

目安の1つとして身長より高いところから落下したなら危険リスクは高いでしょう。

他の症状も見ながら受診を検討しましょう。

EliasSch / Pixabay

何かいつもと違う

これまでは、主な症状をあげましたが最後は保護者の第6感?的な要素です。

上記の症状を踏まえて、普段、見ているわが子に違和感を感じる事があるのなら、受診を考えても良いでしょう。

例:何かボーっとしている気がする。

何か歩き方おかしい?

目が見えにくそう?

スポーツで頭を打った場合

サッカーやバスケットボール、野球など接触が多いスポーツにおいてプレイ中に頭を打つ事は少なからず経験します。

昭和や平成は「気合でいけ」と頭から水でもかぶりプレイに復帰したかもしれません。

以下の症状を観察しましょう。

・頭痛が続く

・浮遊感がある

・視界が変(ぼやける、2重に見える、狭く見える)

・光がまぶしい

これらの症状があるときはプレイへの復帰は控えて様子をみましょう。

KeithJJ / Pixabay

子どもは転ぶのが当たり前・・でもそれ、病気のサインかもしれませんよ

こどもは良く転びます。脳と筋肉の連携が未熟だったり、障害物や自分の体がどうなっているかなどに注意が払えず姿勢を崩すなどがありますね。

右足出してバランスが取れたら左足を出すという当たり前の事が出来ていないんですね(こんな体操あったな)

しかし、小学校に上がっても周りと比べて転ぶのが多かったり、ダイナミックに転んでケガが多かったりなどあるのなら疑うべき病気があります。

それは「脳腫瘍」です。

脳腫瘍は少しずつ進行します。

例えば、定期的に頭痛を訴える、吐くなどの症状がある。

転ぶのが減るどころか、増えてきたなどはサインの1つです。

すぐに脳腫瘍を疑って、恐れる必要はありませんが、頭の片隅に知識として入れて置くといいでしょう。

3dman_eu / Pixabay

転んだ時の記憶がない

転んだ後も自分で立ち上がるし、比較的元気でも注意するのは記憶です。

乳幼児では難しいですが、発言が出来るようになっても、転んだ時の記憶が無いなら、それは「てんかん」かもしれません。

現代っ子は転んでも防御出来ていない

小学生の骨折や顔面、頭部のケガは年々増えており、重症化するケースが多いという統計結果があります。

昔は山登りした、〇〇して遊んだなど、祖父母世代→親世代から聞く事がありますよね。

昔の方が危険な遊びをしているイメージがありませんか??

でも、ケガが少なくケガしても軽傷で済んでいたという統計結果なんですよね。

私も自分が子どもの頃にやっていた事も、子どもがやろうとすると見てられずに注意したり、過保護に助けたりしてしまいます。

まあ、それが良いか悪いかは置いといて。

現代っ子がケガしやすい原因はもちろん1つではなく相互的にあると思いますが、オキコソ的には次にあげるものが1番の原因と思っています。

ハイハイをしない子どもはよく転ぶ

そうです。ハイハイ歩きです。

先ず、一番大きいのが環境です。

現代の家屋はマンションやアパートの普及でコンパクトになりましたね。

昭和や平成初期は子どもが出来ても、実家で2世帯、3世帯で生活するのが当たり前だったと思います。

現代は赤ちゃんが生活する場所は賃貸アパートといのが一般的ではないでしょうか。

では、なぜアパートだとハイハイしないのか。

Greyerbaby / Pixabay

すぐにつかまり立ちが出来てしまう

ハイハイを始めても、狭いアパートではすぐに壁や家具にあたり、つかまり立ちをするからです。

つかまり立ちは見ていて可愛いのですが、本来はハイハイ歩きをさせるべきなのです。

親が支えて歩かせるのはやってはいけない

医学用語では「自動歩行」といいます。

検診などで医師も行いますが原始反射というものが残っている乳幼児は地面に足が触れると、足をあげますよね。

それが歩いているように見えるので親や祖父母がついつい、やってしまいがちです。

つかまり立ちが早い=身体能力が高いではない

ここまで読んでいると分かりますよね。つかまり立ちと発達の遅い早いは関係ないのです。

むしろ、ハイハイ歩きが不十分でつかまり立ちや歩行を覚えてしまうと、股関節の発達が不十分で転びやすい子になったりとその後の不利益の方が大きいのです。

ハイハイ歩きを始めたら出来るだけ障害物を片付けて、赤ちゃんが自由にハイハイできるスペースを確保する事をおススメします。

そうする事で不安定なつかまり立ちからの転倒で頭を打つなどのリスクも減るのです。

Walkingbird96 / Pixabay

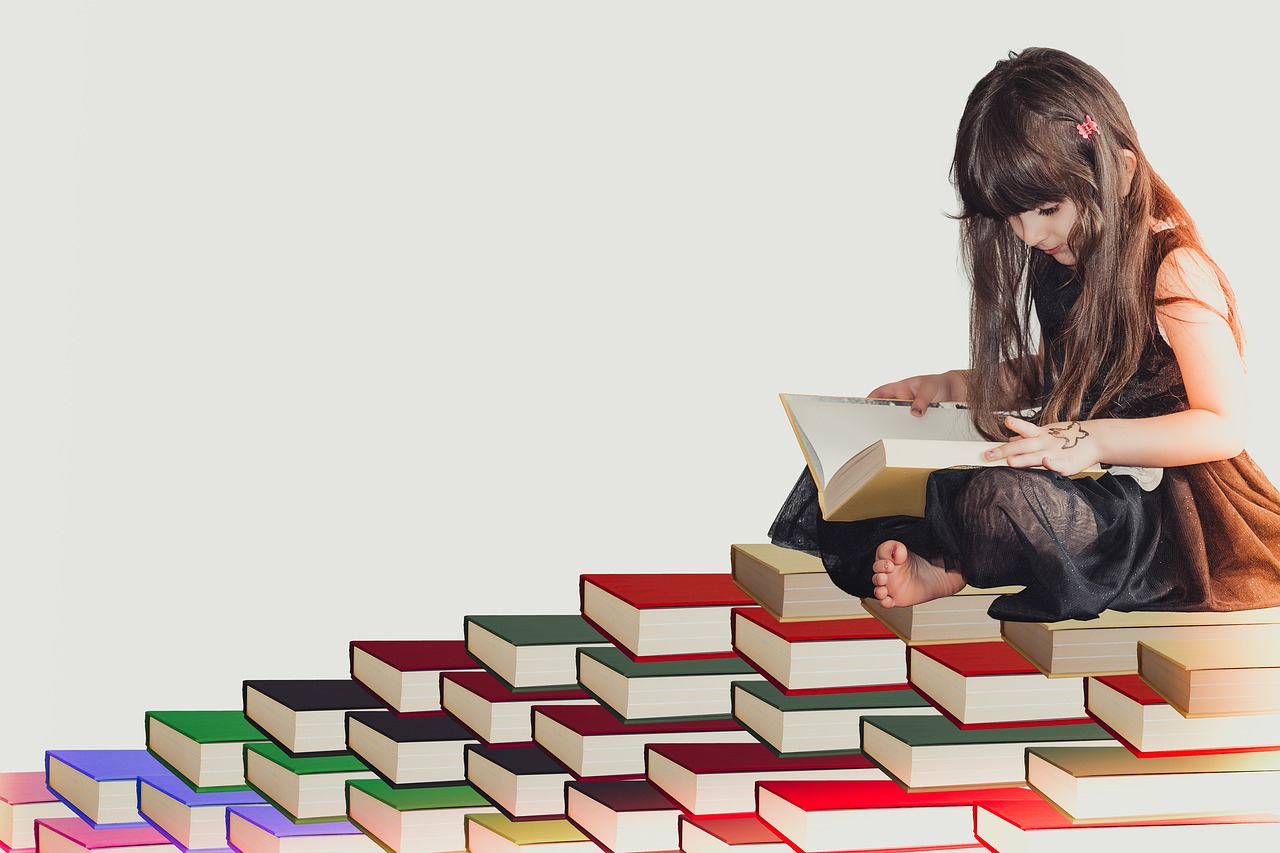

頭の良い乳幼児

乳幼児が転びやすい要因の1つに重心が高いという事が挙げられます。

我々、大人よりも高い位置に重心がある乳幼児は自分が足を上げるという内乱だけで転んでしまうのです。

しかし、彼らはそれを無意識的に対策しています。

それが「ハイガード」です。

aganyga / Pixabay

歩き始めの乳幼児が手をバンザイして歩くのを見た事がありますよね。

あれはバンザイして、強引に重心を低くしているのです。

分かりますか?手を挙げる事で3頭身を5頭身にしているのです。

とても愛くるしいバンザイ歩きですが、そういった意味合いがあるのです。

Free-Photos / Pixabay

まとめ

・子どもはそもそも転びやすい

・しかし重篤な病気が隠れている場合もある

・頭を打っても慌てずに症状を観察しよう

・意識が無いなど明らかな異常があればすぐに病院へ

勉強なります〜